| |

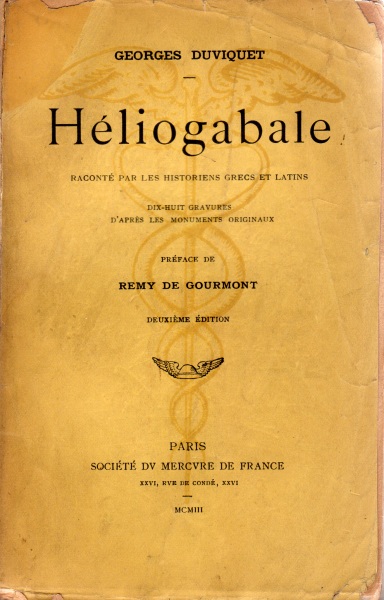

Héliogabale, « raconté par les historiens grecs et latins, etc. », in-18, Mercure de France,1903 (préface). Voir aussi « Héliogabale », Promenades littéraires, 6e série, Mercure de France, 1926.

Croire que la vie d'Héliogabale est comme le résumé des mœurs romaines au IIIe siècle, c'est une sottise qui a engendré plusieurs mauvais romans, et toutes sortes de diatribes chrétiennes contre les païens de la décadence. La civilisation et ses raffinements nécessaires représentent toujours la décadence pour le peuple, qui est toujours, tant qu'il est peuple, incivilisé et grossier. Mais cette opinion est encore ridicule pour plusieurs raisons dont la principale est qu'Héliogabale n'était pas Romain. Syrien judaïsant, il est bien plus près du christianisme que du paganisme aryen. Il est monothéiste, comme tous ces émigrants orientaux, corrompus par l'hostilité de la nature, desséchés par le feu continu du soleil. Prêtre et fils de prêtre, il donne volontiers à ses débauches un caractère religieux : il épouse une Vestale. Quand il se châtra, ce fut par folie sexuelle, sans doute, mais aussi par piété, et par là il rejoint Origène, l'ami de sa famille.

C'était d'ailleurs un enfant. Ses défauts sont ceux que montrerait tout adolescent de quatorze ans, libre d'une liberté illimitée, riche d'un amas énorme de richesses. Il est généreux et taquin, plutôt que despote, libéral de son corps comme de sa fortune, autoritaire à la manière d'un gamin qui mène à la maraude une troupe d'écervelés. Ni aucun meurtre politique ou d'avidité ne lui est reproché, ni aucunes persécutions contre ses adversaires religieux ni contre les philosophes. Il est tolérant, pourvu qu'on ne contrarie pas ses fantaisies, presque toujours inoffensives ; et cette tolérance n'est sans doute que de la légèreté. Les espiègleries, la table, les simagrées charnelles (car il ne semble même pas avoir eu beaucoup de sensualité), les exercices liturgiques : tels furent les seuls plaisirs dont il paraît s'être soucié, et il n'y mêla jamais, comme d'autres, cette cruauté si facilement pardonnée à un tyran par ceux mêmes qui en pâtissent. Il fut même, à sa manière, un digne empereur, car il avait un certain sens de la grandeur impériale, dont il témoignait par de merveilleuses prodigalités. Cet enfant n'était pas médiocre : il fut, et il est resté, l'empereur de l'extravagance.

Le peuple l'aimait à cause de sa générosité et de ses prodigieux enfantillages. Il amusait les badauds et nourrissait les oisifs, excellents moyens de plaire. Sauf à Rome, où ses origines douteuses étaient sans doute connues, il passa toujours pour un Romain véritable. Les provinces ne savaient de lui que les deux mots qui figurent sur ses monnaies : ANTONINUS PIUS. Qu'il mangeât des langues de phénicoptères ou des talons de chameaux, cela inquiétait peu Marseille, Trèves ou Lutèce. Une justice exacte régnait ; les routes étaient sûres ; le commerce immense. Parfois des bruits de luttes prétoriennes se répandaient. Les légions avaient tué Macrin et proclamé Antonin : cela intéressait les gens sérieux, les gens de métier ou de pensée, comme aujourd'hui nos luttes électorales, et cela n'avait pas plus d'importance.

C'est le moment de la grande Paix romaine, PAX ROMANA. On ne sent pas les chrétiens qui, termites, rongent la Cité. Un heureux scepticisme apaise les esprits et exalte les sensibilités. On vit avec nonchalance, le monde n'a qu'une passion et qu'un nom : Rome. Quand Héliogabale est proclamé, l'unité de l'Empire vient d'être achevée, sous Caracalla, par la concession à tous les hommes libres du droit de cité romaine. Les provinces, que la République exploitait durement, ont acquis enfin les privilèges de l'égalité administrative et judiciaire. Ulpien, qui va réaliser son idée, quelques années plus tard, avec Alexandre Sévère, prépare cette autre grande réforme : la séparation du pouvoir civil et du pouvoir militaire. Si les rouages de l'empire n'ont pas encore atteint la souplesse et la précision que leur assura Dioclétien, ce grand administrateur, ils ont déjà assez de sûreté pour fonctionner sans moteur central. L'empereur peut être un enfant qui s'amuse : nul ne s'en aperçoit. La douceur générale de la vie, en même temps que l'abondance des ressources normales du trésor, est certifiée par ceci : que, pendant trois cents ans, d'Auguste à Dioclétien, pas un impôt nouveau ne fut créé. Au temps d'Héliogabale, les charges des citoyens, fixées depuis plusieurs siècles, sont devenues si minimes, vu le pouvoir croissant de l'argent, qu'elles sont insensibles. D'ailleurs, le système romain de la gratuité des fonctions spécialise sur les riches la presque totalité de l'impôt : et les riches ne se plaignent pas, puisqu'ils reçoivent en échange les honneurs et l'autorité.

L'empereur s'amuse. Qui gouverne ? On gouverne peu. Mais encore ? Des femmes.

La condition des femmes romaines avait bien changé depuis la littérature du siècle d'Auguste, d'après laquelle elle est le plus souvent appréciée. L'empire les avait libérées, en même temps que les hommes : les uns, de la tyrannie civique, les autres, de la tyrannie domestique. La servitude primitive des Romaines sembla d'ailleurs avoir été bien exagérée. On la déduit des lois ; mais dans quelle mesure ces lois spéciales étaient-elles appliquées ? Aujourd'hui, en lisant notre Code civil, en ne tenant compte que de cela et de nos mœurs politiques, on placerait la femme en une condition inférieure, alors que son empire, au contraire, est immense, alors que l'homme n'échappe à sa domination qu'en groupe et en dehors de la maison, où elle règne. La loi Appia, par exemple, qui réjouissait Caton, eut-elle jamais beaucoup d'autorité ? Elle défendait aux femmes de s'habiller de pourpre et de se promener en voiture dans les rues de Rome. Les Romains, et ils nous ont légué cette manie, avaient le délire de légiférer ; mais ils avaient plus de plaisir, semble-t-il, à éditer des lois qu'à les appliquer. Comme nous, ils sauvaient de temps en temps la République et les bonnes mœurs par des motions, des paroles, des écritures, et n'y pensaient plus.

Sous l'empire, la femme est entièrement libre ; la loi Appia, entre autres, n'est plus qu'une légende. On lui reconnaît, car elle l'a conquis, le droit au luxe. Cette patricienne des marbres et des médailles, il faut se la représenter blonde : elle porte sur sa tête rasée une chevelure factice achetée en Gaule ou en Germanie. C'est une phase d'extrême différenciation sexuelle, car l'homme reste brun généralement rasé, tête et visage, parfois orné d'une longue barbe, à la mode des philosophes, ces prédécesseurs des moines aussi par le costume. Mais têtes brunes et têtes blondes ont reçu la même instruction donnée par les mêmes professeurs, les mêmes rhéteurs, les mêmes philosophes grecs, gyrovagues et hâbleurs. Cette instruction est principalement littéraire ; au temps d'Héliogabale un certain goût se manifeste pour la théologie, la magie, les nouvelles sciences occultes apportées d'Orient. Le maître enseignait sa religion en même temps qu'il expliquait Virgile et Homère : c'est par l'enseignement, dont la liberté était illimitée, que le christianisme pénétra chez les patriciens. Les jeunes Romaines, une fois mariées, jouissaient d'une grande liberté, mais il ne semble pas qu'elles en aient abusé davantage en ces temps-là qu'en tout autre. Ce sont les physiologies qui font les mœurs, et non les lois ou les croyances. Les légendes chrétiennes sur la corruption de l'empire romain sont sans valeur, et ce qui le prouve tout d'abord, c'est la facilité avec laquelle le christianisme conquit cette société qu'on nous représente livrée à tous les dévergondages. Devenues sinon incrédules, du moins fort peu ferventes à la religion romaine, les femmes s'ennuyaient, plus oisives encore que les hommes, astreints à certaines fonctions : les cultes secrets les attirèrent facilement. Les unes se donnaient à Isis, les autres à Mithra ou à Jésus. En haut, à côté des empereurs, les maîtresses de l'empire, Julia Domna, Maesa, Soémis, Mammée, faisaient, elles aussi, des rêves religieux : leur règne, de Septime Sévère à Alexandre Sévère, est théologique.

Cette période, de près de quarante ans, est une des plus graves de l'histoire romaine. C'est alors que l'on commence à fabriquer cet avenir qui nous retient encore dans ses plis, prodigieux manteau impérial jeté sur les épaules du monde. Cependant que Caracalla cuve sa démence homicide, Julia Domna subit une imagination étrange : elle veut christianiser le paganisme. Premier balbutiement du verbe décisif de Constantin, la parole équivoque de Julia, telle que Philostrate la recueille, est le premier aveu de l'importance qu'a prise parmi les hommes un obscur thaumaturge de Judée. Une force nouvelle vient de se révéler, contre laquelle se brisera la pieuse colère romaine du sage Dioclétien.

Julia Domna, fille de Bassianus, prêtre du soleil, à Émèse, en Cœlésyrie, était belle. Pour cela ou, comme on le dit plus tard, en obéissance à un oracle, Septime Sévère l'épousa. Elle était instruite, avait le goût des lettres et de la philosophie. Impératrice, elle s'organisa une cour qui était un cercle de rhétorique : Dion Cassius, Ulpien, Papinien, Paul, Philostrate, ces noms disent la gravité de la femme, la sévérité de son goût. Philostrate, dans la vie de Philiscus, l'appelle « Julia la philosophe ». La sévérité de ses mœurs est moins sûre ; sa réputation en ce genre est même venue jusqu'à Brantôme qui en a disserté, d'après Spartien et Aurelius Victor ; Bayle s'y égaie longtemps. Mais ces anecdotes charnelles n'ont pas un intérêt immense ; on les donnerait volontiers à l'oubli en échange d'un seul des entretiens de cette femme extraordinaire avec Philostrate de Lemnos.

Morte quelques jours après Caracalla, Julia laissait une héritière de ses desseins, sa sœur, Maesa. C'est elle qui suscita Héliogabale, qu'elle donnait comme son petit-fils, fils de sa fille Soémis et de Caracalla. Maesa est l'impératrice aïeule, toute-puissante et toute à l'ambition. Voyant que par ses folies Héliogabale déchoit dans l'amour du peuple et de l'armée, elle le sacrifie avec sa mère, car elle a en réserve une autre fille et un autre petit-fils, Mammée et Alexandre Sévère. Sous Alexandre, dès que Maesa meurt, c'est Mammée qui règne. Voit-on la succession logique de cette dynastie de femmes ? Nul hasard, mais une volonté ferme et habile qui suscite ou mène les événements. Que d'observations précieuses fourniraient pour la psychologie de la femme ces quarante années d'histoire, si les documents de cette période n'étaient précisément ou très rare ou très médiocres ! Elles ont des caractères communs, ces quatre filles du Soleil, en même temps que leur personnalité est très marquée. Elles ont unanimement, signe orientale, l'amour exclusif de leur famille, de leur tribu et toutes sont profondément religieuses. Les deux plus remarquables sont les aïeules : Julia, philosophe aux longues pensées, aux plans impériaux et mystiques, Maesa, ambitieuse pratique, à la politique nette et forte ; Soémis, plus femme que toutes les autres, pieuse et voluptueuse : admiratrice de son fils dont elle imite les mœurs, elle partagera sa fin tragique ; Mammée enfin, sérieuse et rêveuse, inquiète du christianisme, est une directrice excellente des affaires. Frappés de sa gravité, touchés de ses affectueuses relations avec Origène, de l'excellence de sa politique intérieure, des chroniqueurs chrétiens ont mis Mammée au rang des saintes femmes.

C'est au temps d'Héliogabale qu'eut lieu le lancement du livre de Philostrate, que s'inaugura la gloire d'Apollonius de Thyane, rivale, durant un bon moment historique, de la gloire du Christ. Avant d'avoir une histoire, Apollonius avait eu un temple élevé par Julia Domna, inauguré par Caracalla. Sa popularité est très grande pendant le règne d'Alexandre Sévère ; les mystagogues le placent résolument au rang du Christ, d'Abraham et d'Orphée, au rang de ces preuves – même Orphée, que les Catacombes vénéraient – de la marche du christianisme, marche confuse mais sûre, envahissement par le flot de Judée des vieux sanctuaires, fanaux de la pensée romaine. Plusieurs villes, entre autres Éphèse, le mirent au rang des Dieux. Dion et Vopiscus sont Apolloniens. Cette vogue dure si longtemps qu'au Ve siècle, l'évêque Sidoine Apollinaire (peut-être en l'honneur de son surnom) traduit en latin l'œuvre de Philostrate, et que, cent ans plus tard, Cassidore met le thaumaturge, cher à Julia Domna, au rang des saints, entre saint Jérôme et saint Benoît.

Plus avisés, Eusèbe, Lactance, Arnobe combattent l'influence de ce contre-évangile, expliquent par la magie des miracles que cependant ils n'osent démentir. Le monde entier fut troublé par cette œuvre singulière, bien plus intéressante d'ailleurs que les évangiles, bien mieux ordonnée pour exalter l'imagination du peuple et rassasier son goût naturel pour le miracle. Les miracles d'Apollonius sont amusants ; ils le sont trop, et ils sont aussi trop logiques, trop utiles. C'est ce qui finit par abolir leur créance. Il faut au miracle un air ingénu que nulle habileté n'imite en perfection ; il lui faut la marque vive de la bêtise populaire, qu'il représente cette sorte d'absurdité merveilleuse particulière à l'imagination des foules. L'âme pieuse peut être dupe d'abord ; elle ressaisit à un certain moment, sépare avec autorité le miracle vrai du miracle faux ; les faux ont une saveur dont un palais dévot cesse d'être dupe, la première fringale apaisée. Il est reconnu aujourd'hui que les miracles d'Apollonius sont inexacts ; ceux de son rival de Judée sont véridiques. Cependant, l'un comme l'autre ont une vie de préparation et une vie publique, une passion, une résurrection, une ascension, et il est probable que plus d'un trait de l'existence merveilleuse d'Apollonius a passé dans les rédactions définitives des Évangiles et des Actes. Les deux thaumaturgies se sont complétées l'une par l'autre et Philostrate, en somme, est notre cinquième évangéliste, et le plus explicite, le plus complet.

La « Vie d'Apollonius de Thyane » fut donc, ainsi que l'a noté M. Albert Réville, une œuvre de jalousie. De toutes les sectes, la judéo-chrétienne était alors la plus active, et peut-être, en tant que réunion étroite de dévots, la plus nombreuse. Or, en offrant au peuple un héros païen semblable au Christ, aussi fécond en miracles, en prodiges, on pouvait espérer de ramener vers la vieille religion des Dieux des imaginations que la nouveauté chrétienne séduisait. C'était, en même temps qu'une tentative religieuse, une œuvre de gouvernement : que de maux n'auraient pas été épargnés à l'Empire si Apollonius fût devenu le lien divin entre la tradition romaine et les incertitudes orientales ! Ce rêve de Julia Domna, si quelques mots épars dans les chroniques doivent lui en laisser tout l'honneur, suffit à faire de la fille du prêtre Bassian une des femmes les plus grandes de l'histoire, une sœur d'Élisabeth et de Catherine de Médicis.

La part d'Héliogabale dans l'œuvre de sa famille n'est pas si médiocre qu'on le pourrait croire. Il travailla de son mieux à l'unité religieuse. Il fit transporter à Rome la pierre noire qui représentait son Dieu, le Soleil – ces pierres noires sont encore vénérées en France où on n'aime aussi les Vierges noires, idoles de même origine orientale – et voulut que tous les Dieux s'inclinassent devant lui. Soit qu'ils fussent alors menés par une politique placide, soit que Mammée leur eût fait de secrètes promesses, les chrétiens obéirent et rendirent hommage au Soleil Invaincu, SOLI INVICTO. L'expression était d'ailleurs des plus heureuses, ne pouvant choquer aucune croyance, tout Dieu pouvant noblement être comparé au Soleil, et d'abord le Christ que les prophètes appellent ainsi et qui a conservé ce nom en certaines invocations liturgiques. À l'ombre de cette prière équivoque, tous les cultes s'épanouirent librement à Rome. Héliogabale croyait avoir réalisé l'unité religieuse ; il l'avait du moins préparée : que le Soleil dût vaincre, ou Apollonius, ou Jésus, ou Mithra, ou Isis, ou Bacchus, ou Pythagore, la victoire du vainqueur était préfigurée par le caprice ecclésiastique d'un empereur enfant.

L'erreur de Julia Domna fut d'opposer au mystérieux Prophète ou Dieu des chrétiens un thaumaturge trop connu et dont tout l'art de Philostrate fut impuissant à dissimuler les tares. La tentative eût peut-être réussi, si au lieu d'Apollonius on avait choisi Pythagore, si à Philostrate, homme d'une belle imagination, on avait imposé un guide spirituel, tel que le théologien Ammonius Saccas. Les Alexandrins qui, eux aussi, voulaient une réforme du paganisme, ne reconnurent dans l'ouvrage de Philostrate aucune de leurs idées. Ni Porphyre, ni Jamblique ne furent Apollonius. Ils étaient trop renseignés sur le vrai Apollonius, médiocre devin professionnel, comédien de la magie, que Lucien avait peint au naturel sous le nom d'Alexandre d'Abonoteichos. Leur idéal, sans être très différent, était plus noble : ils incarnaient l'idée divine dans Pythagore, dont ils commentaient la vie miraculeuse. Eux aussi, et plus encore que Julia Domna et Philostrate, ont en partie réalisé leur rêve : la longue persévérance des Alexandrins a fait entrer dans le christianisme une très grande partie de la doctrine pythagoricienne, et son verbe même s'est installé en maître dans la liturgie quotidienne de l'Église.

Voilà donc ce qui se passait et ce qui se préparait, aux premières années du IIIe siècle, cependant qu'Héliogabale, encouragé par Soémis, surveillé par Maesa, guetté par Mammée, protégé par le souvenir auguste de Julia Domna, donnait pour convives à ses hôtes des lions apprivoisés, et pour religion à son peuple un culte unique fait de toutes les religions du monde.

REMY DE GOURMONT.

[texte communiqué par Thierry Gillybœuf]

Echos

Edmond Barthèlemy, « Histoire : Georges Duviquet, Héliogabale. Préface de Remy de Gourmont », Mercure de France, août 1903, p. 474-477 Edmond Barthèlemy, « Histoire : Georges Duviquet, Héliogabale. Préface de Remy de Gourmont », Mercure de France, août 1903, p. 474-477

Pierre de Querlon, « Littérature : Georges Duviquet, Héliogabale », La Chronique des livres, T. IV n° 1, 10 juillet 1903, p. 16 Pierre de Querlon, « Littérature : Georges Duviquet, Héliogabale », La Chronique des livres, T. IV n° 1, 10 juillet 1903, p. 16

Laurent Tailhade, « Le livre de la quinzaine : Georges Duviquet : Héliogabale », La Nouvelle Revue, 1er août 1903, p. 418-425 Laurent Tailhade, « Le livre de la quinzaine : Georges Duviquet : Héliogabale », La Nouvelle Revue, 1er août 1903, p. 418-425

|