|

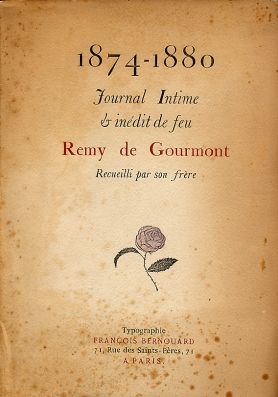

Journal intime et inédit de feu Remy de Gourmont... (1923) |

|

Notice 1° Edition originale : 1874-1880, Journal intime et inédit de feu Remy de gourmont, recueilli par son frère, « achevé de composer et d'imprimer pour la première fois le quatrième jour de la Sainte-Marie 1923 sur les presses de FRANCOIS BERNOUARD dans la maison où REMY DE GOURMONT vivait & où il est mort, 71, Rue des Saints-Pères, PARIS ». 2° Autres éditions : Imprimerie gourmontienne n° 6 (1922), n°7 & 8 (1923). 3° Recensement des exemplaires (« sept exemplaires sur Chine, lettrés & numérotés ainsi, a1 rouge, b1 violet, c1 bleu, d1 jaune, e1 indigo, f1 vert, g1 orangé ;10 exemplaires sur papier Japon numérotés de 2 à 11; 100 exemplaires sur vergé d'Arches numérotés de 12 à 111 ») : n° 4 (50 Coutances) Texte 31 décembre 1874. J'aimerais à créer des personnages, à les marquer du sceau de mon esprit, à les faire mouvoir selon ma volonté ; je voudrais avoir mes héroïnes à moi, qui me devraient tout, depuis la naissance jusqu'aux qualités qui font aimer une femme comme on aimerait un ange. 24 avril 1875. Hier soir, j'étais couché depuis une heure et vainement j'attendais le sommeil. Tout éveillé, je rêvais : l'immensité était devant moi, j'y apercevais les astres sans nombre gravitant les uns autour des autres, anneaux merveilleux d'une chaîne sans fin. Au milieu de cette multitude de mondes, je me figurais la terre, ses mers, ses montagnes, ses pays, ses villes, ses maisons, et moi dans l'une d'elles : Comment se fait-il que j'existe ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Que fais-je, moi, misérable ? — Je me mis à douter de l'existence elle-même, je partis d'un grand éclat de rire et je m'endormis. Gardons le plus longtemps possible le secret de notre amour au fond de notre cœur ; c'est un baume qui perd son parfum à être découvert. Amants brouillés, ne désespérez jamais : un regard est bien puissant ; des yeux qui se rencontrent font plus que tous les beaux raisonnements ; souvent il en naît un jet électrique qui soude à nouveau la chaîne de l'amour. ... La bêtise me répugne davantage que la méchanceté... L'idéal, c'est je ne sais quoi que poursuivent toutes les âmes malades et qui guérirait celles qui pourraient l'atteindre. Ne remuez pas trop la cendre du passé : il en sort des étincelles, mais aussi de la fumée. Je n'aime pas que l'on se moque des vieilles filles ; sans savoir par quelle suite de circonstances elles sont restées de l'autre côté du ruisseau : si c'est pour n'avoir pas osé se mouiller les pieds, riez si vous voulez ; si c'est pour avoir été trop longtemps à chercher un gué, riez moins ; si, c'est parce que personne n'a voulu leur donner la main, ne riez plus. Il est des circonstances dans la vie où la plus belle chose nous paraît laide, le plus suave parfum, fade, désagréable, même. Je suis d'un caractère vif qui ne raisonne pas un sentiment primesautier et auquel il déplairait fort de le raisonner. Heureux celui qui vit, qui meurt dans son rêve et qui ne s'est jamais réveillé en sursaut, cherchant, effaré, une vision absente. J'ai toujours beaucoup plus vécu de rêveries et d'espérance que de réalité. Qui passe plus vite que le souvenir d'un amour quand un autre amour commence ! Cendre ! cendre ! il faut toujours en arriver là ! Le souvenir n'est qu'un peu de cendre plus ou moins chaude, et l'amour qui brûle devient, lui aussi, bientôt cendre. Mon cher Olivier (1), J'ai reçu ta lettre ce soir à 1 heure ; je l'ai décachetée aussitôt ; j'en ai lu trois lignes qui ont tranquillisé ma conscience de débiteur, j'ai parcouru le reste et je l'ai mise tranquillement dans ma poche. Ce soir à 10 heures, je la lis et je te réponds au même instant. Ceci demande explication. Nous avons eu aujourd'hui Le B... et nous avons passé la plus agréable des journées ; j'avoue qu'il y a toujours, pour moi un grand plaisir à le voir. Madame est charmante, très gracieuse, et sa fille la plus gentille enfant, car ce n'est guère qu'une enfant. Marie (2) et elle ne se sont pas quittées et j'ai souvent été en tiers avec elles : je ne cacherai pas qu'elle me plaît beaucoup. Nous avons longuement causé ensemble, je lui ai montré quelques vers — à sa demande — je lui ai cueilli des fleurs, elle m'en a donné quelques-unes, et elle est partie ayant encore au sein une grappe de chèvre-feuille que je lui avais offerte dans le bois (2) au moment où — au milieu du plus beau soleil — nous avons été surpris par une averse d'orage, ce qui nous a bien amusés. Je suis bien enfant, n'est-ce pas ? et c'est une bizarre idée à moi de me créer des affections partout où je passe, mais qu'y puis-je ? Mon pauvre cœur est tout à tous et je t'ai dit déjà que j'étais amoureux de toutes les jolies femmes ; un mot me peindra tel que je suis : « J'aime à aimer. » En nous promenant dans le bois, nous sommes tombés sur certaines inscriptions que tu connais, je me suis esquivé et je me suis promis que demain à l'aube j'aurais le soin d'enlever sur un arbre quelques centimètres carrés d'écorce où mon nom est gravé : c'est trop public, je veux que tout cela disparaisse. (Je m'arrête parce que je n'ai plus d'encre, je vais essayer d'en faire un peu en mettant une goutte d'eau dans mon encrier ; si cela réussit je vais continuer ma lettre, sinon, à demain.) J'ai un placard dans ma chambre sur lequel j'ai écrit ces mots d'un poète espagnol : « Ceniza de antiques flama, (cendres d'antiques flammes !) » je l'appelle une urne cinéraire ; ce sont toutes mes reliques d'amour, tous ces riens avec lesquels — si je vis — je ferai l'histoire de mes amours (je pourrai donner un fac-similé de mes monuments historiques, la photographie des objets). Je t'avertis que je fais collection d'autographes de jeunes filles ; j'en ai plus d'un et j'espère grossir chaque jour mon portefeuille : cendre ! Cendre ! il faut bien en venir là ! le souvenir n'est qu'un peu de cendre et l'amour qui brûle devient bientôt aussi cendre, ô mon urne cinéraire ! Mon cher ami, j'ai soif d'aimer sérieusement, de me donner et de posséder ; pourquoi faut-il que j'aie trouvé l'écueil sous la mer calme ? Je tremble d'être à Caen ; tu sais — par expérience — que la passion me rend fort téméraire, et quand mon cœur aura palpité, rien ne pourra l'arrêter. Voilà bien des folies de dites en peu de temps, je te remplirai le reste de la lettre de choses fort sérieuses, mais ce sera pour demain. Sais-tu que je me trouve bizarre moi-même, oui, bizarre comme le mot lui-même. Lundi soir, dix heures vingt. Ma fenêtre est ouverte juste devant moi ; je travaille ainsi tous les soirs jusqu'à 11 h. 1/2 minuit, quelquefois plus. Je suis très libre de moi, je te souhaite volontiers un meilleur sort... (Sur la quatrième page blanche de cette lettre, ces quelques lignes, écrites à une autre date) : Après la note gaie, la note triste. Comme je me rappelle bien encore l'ivresse du soir, et la tristesse du lendemain. Il me semble que tout cela était hier, et voilà une année. — Deuil. — La même chose. — Quand ? Jeudi 5 octobre 1876. Il y a des dates ineffaçables dans l'histoire du cœur ; celle-ci est gravée bien profondément dans le mien. Hier, je la soupçonnais à peine, cette jeune fille ; aujourd'hui, je l'aime, je sens que je l'aimerai toujours comme je l'aime maintenant... Je ne m'amuserai pas à faire son portrait ; il est dans mes yeux, il est dans ma tête ; il est dans mon cœur. Quelle bonne journée ! Que de folies ! J'ai dansé avec elle toute l'après-midi ; nous avons joué comme de vrais enfants ; que sommes-nous autre chose ? Dix-huit et seize ans ! Quand nous avons été sur le point de partir, il lui est venu à l'idée que je serais drôle avec un foulard sur les oreilles et sous prétexte que j'avais chaud (nous avions encore dansé après dîner), elle est allée en chercher un, m'a fait asseoir et me l'a noué elle-même ; je n'oublierai jamais qu'elle envoya chercher une glace pour que je puisse voir la singulière figure que je faisais. Que de rires et d'exclamations. Moi cependant j'étais aussi heureux que joyeux. J'aime, j'aime, j'aime ! je me sens vivre. 6 octobre. C'est aujourd'hui le lendemain de la fête et cela me tord le cœur de songer que c'est passé, je crois que je donnerais un an de ma vie — téméraire ! pour jouir d'un quart d'heure de la journée d'hier. J'ai été si heureux. Pas un nuage, hier : un ciel ensoleillé de gaîté et de folie, une atmosphère embaumée par une bise d'Orient. Mon Dieu ! qu'on est bien près d'elle ! Mon cœur dilaté, hier, se rétrécit maintenant ; je suis malade, j'ai la nostalgie : oui, j'ai bien le mal du retour ; retourner près d'elle, quel enchantement ! Y rester, quel rêve ! Je l'aime trop pour la posséder un jour, je serais trop heureux. Oh ! aimez-moi un peu ! pensez à moi quelquefois ! je suis fou, je suis fou ! mais j'aime ! 13 octobre. Je viens de réfléchir sur les courtes heures de bonheur que j'ai eues depuis un mois et je n'ai qu'un mot sur mes lèvres, qu'un mot sous ma plume : Passé ! déjà passé ! Il n'en reste qu'un brouillard ! O vent de l'oubli, ferme tes ailes et ne dissipe pas cette légère fumée ! O cœur, pourquoi t'attaches-tu au cœur comme le lierre s'attache au lierre ? Ne sais-tu pas que la sève coule quand on vient à séparer leurs branches entrelacées — et qu'il en est ainsi de toi ? O larmes d'amour, vous êtes des larmes de sang et cependant j'aime à vous sentir s'échapper de mes yeux ! Dans quelques heures elle part ! Elle part et dans un an seulement je la reverrai ! Qu'est-ce autre chose, aussi, que la vie si ce n'est de perpétuelles séparations ? Heureux ceux qui peuvent espérer de voir le jour où l'on ne se sépare plus ! 5 octobre 1877. Voilà un an, juste un an que je n'ai écrit sur mon journal. C'est qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse assez sur terre pour me faire noter des impressions ; c'est que loin d'Elle je n'ai point de courage ! Loin d'elle, l'abattement me saisit à chaque instant. Par moments, je suis pris comme d'un frisson, ma poitrine se resserre, mes pensées sont vagues et indéfinies. Hier, je l'ai quittée pour dix mois entiers. Qui me donne la force d'écrire et même de penser ? La fièvre ? — Oui, c'est la fièvre. L'an dernier, elle me dit un jour : « Dans une année, il se passe bien des choses. » L'année s'est écoulée et la mort a parlé et elle a appelé son père. — Quelle sombre prophétie ! Même jour, 3 heures. Hier encore j'ai passé quelques instants avec elle, et demain elle part : dix mois d'absence, loin d'elle ! Et moi aussi je pars bientôt : dix mois d'absence loin des lieux qui me la rappellent. En me quittant, elle m'a donné une fleur, une rose, un souvenir. Une fleur qui, demain, sera fanée, voilà donc ce qui me reste de vous ! Il y a bien des gens, sans doute, qui souriraient de savoir que je garde des fleurs fanées, et qui, dédaigneusement, m'appelleraient Sentimental. Dieu merci ! je n'ai point d'affectation dans l'esprit et encore moins dans le cœur ! On n'est point Sentimental parce qu'on sent vivement et fortement ; on est sentimental lorsqu'on pose pour sentir vivement et fortement, que cela soit vrai ou faux. Et personne ne connaît le secret de mon cœur, ou si vaguement !... car on ne peut cacher tout. Mille faits, d'ailleurs, inspirés par la passion, sont ridicules pour qui n'est point passionné et tout naturels pour celui qui aime. Tout ce que m'inspire l'amour, je le fais d'une façon inconsciente et irrésistible. L'amour double la force de la sensation et fait naître des sentiments d'une chose indifférente et stérile pour tout autre. C'est par le cœur, a-t-on dit, que l'homme est grand ; qui n'est pas grand dans l'amour ? qui ne se sent alors des trésors de sacrifice ? qui n'est pas prêt à se donner tout entier pour le plus petit caprice de l'être aimé ? Peut-être, un jour... lirez-vous ce cahier dont vous êtes en grande partie l'inspiratrice. O jour heureux ! car c'est que vous m'aimerez ; mes secrets n'existeront pas pour vous ; nous ne serons qu'un. Oh ! que serais-je sans vous ? Le meilleur de mon cœur est votre ouvrage. C'est à vous que je rapporte toutes mes pensées, toutes mes aspirations. C'est pour vous que je veux être quelque chose ; c'est pour vous que je cherche quelques rayons de gloire ; c'est pour vous que je veux que mon nom soit illustre, et il le sera. Et si mes désirs se réalisent, si je suis un jour un homme un peu au-dessus des autres hommes, c'est par vous que je le serai devenu. (J'écris ces lignes en recopiant mon cahier, le 9 septembre 1878.) Et pourtant quels fruits le sable peut-il produire ? Tel je suis, telles doivent être mes pensées. Oh ! je rougirais de me peindre tel que je me vois. Je suis un tissu de contradictions ; je ris aujourd'hui, demain je pleure.... Non, je ne veux pas blasphémer. O mon âme pardonne-moi ! 13 octobre soir. L'amour et les livres, voilà ce qu'il me faut. L'amour pour la partie sensitive, les livres pour la partie intelligente. Tout l'homme est là et l'homme chez lequel l'une de ces deux grandes facultés est absente n'est pas un homme. 14 octobre soir. Nous sommes en automne. Quoique sans nuages le ciel est grisâtre et jette une teinte sombre sur la nature. Les arbres laissent tomber leurs feuilles aux teintes diverses ; celles du cerisier sont rouge vif et celles du peuplier toutes pâles. Le chêne qui verdit le dernier garde le plus longtemps sa couleur intacte. Les tilleuls sont dorés, les marronniers sont bruns et les châtaigniers plus clairs. Quelques fleurs encore brillent sur leur tige séchée. Les roses ont des garnitures piquées de jaune. Par ma fenêtre je vois le couchant tout embrasé de rouge, et de grandes bordures roses partout à l'horizon. Peu à peu l'éclat diminue ; le rouge s'assombrit ; le rose devient gris ; le gris devient noir. Il fait nuit. 2 novembre 77. Avez-vous quelquefois vu passer dans le ciel un des météores qui ne brillent que pour s'évanouir aussitôt ? N'en avez-vous pas longtemps cherché des yeux la trace ? N'avez-vous point rêvé ? Eh bien ! dans ma vie aussi, il a passé de ces météores. Et quels doux rêves ils ont excité en mon âme ! Quand je me prends la tête dans mes deux mains, je les vois passer, fantômes de lumière, et disparaître dans la nuit. Ces moments où je songe sont les seuls heureux de ma vie ; jeune, très jeune encore, je suis dévoré d'une tristesse immense, car il me semble que j'ai manqué ma vie et que je l'ai manquée par ma faute. Que d'amertume, que de douleurs dans cette pensée ; quel abîme de désolation, abîme sans fond, car le temps perdu, car le bonheur qu'on a manqué au passage ne se retrouvent jamais ! A cet âge où l'âme a soif d'être heureuse, où elle fuit les soucis, où elle n'a de mémoire que pour comparer hier et demain, et donne l'avantage de l'inconnu, à cet âge où le cœur se dilate, où il s'emplit d'amour comme la poitrine d'air pur au printemps, mon âme, à moi, indifférente au présent, va dans le passé chercher ses émotions et n'y trouve que des larmes : l'avenir est fermé pour elle. 28 janvier 78. Je t'ai longtemps abandonné, mon cher cahier, je te reprends aujourd'hui, comme on ouvre au printemps une fenêtre close tout l'hiver. C'est que j'ai bien des choses à te dire, à te confier à l'oreille ; ami consolateur tu connaîtras mes joies comme mes douleurs. Quoique je déteste les proverbes en général, il en est un, qui court le monde, que j'invoque ici, non seulement parce que j'ai souvent vu qu'il était vrai, mais parce qu'il doit l'être nécessairement, étant fondé sur le principe de l'harmonie universelle des choses. « A quelque chose malheur est bon ». Cette phrase, sous une forme vulgaire, contient une grande vérité. J'ai été à deux doigts de la mort, et, quelques jours après j'ai appris que la vie allait peut-être s'ouvrir belle et radieuse devant moi comme une aurore ensoleillée qui laisse voir au loin des horizons bleuis échelonnés comme autant d'étages vers l'infini. Serait-ce vrai ? Est-ce donc possible ? Tous y donneraient leur concours, mais elle, mais elle, m'aime-t-elle ? Ouvrez vos ailes, espérances folles, emportez-moi dans votre vol, bien haut, bien haut, toujours plus haut ! Ce serait doux toute une vie de bonheur ! J'aurais donc un cœur pour m'aimer ! Je pourrais donc me mettre à ses genoux et lui dire mon amour et elle m'accueillerait d'un sourire, d'un doux regard, d'une tendre parole ! M'aime-t-elle ?... Oh ! Laissez-moi mon rêve ! Caen, 2 mai 78. Ils sont durs, ces moments où la tristesse enveloppe l'âme comme d'un sombre vêtement. On ressent dans la poitrine une douleur sourde ; les pensées sont confuses, l'horizon indécis : toute espérance semble évanouie. Je suis là comme en prison. Au lieu d'une vaste maison, une chambre étroite ; au lieu de la campagne, les rues d'une ville ; au lieu des bois, des champs, des promenades solitaires, rien que le pavé couvert de gens affairés. Car de ma fenêtre je vois un petit coin du ciel, des arbres étonnés de fleurir entre quatre maisons, comble de malheur ! J'entends le chant des oiseaux. Absurde ironie, sot rapetissement de la nature ! Séparation, vous me tuerez ! Si mon espoir ne se réalise pas, s'il faut me séparer d'elle, ce sera la fin. Le peu de force que j'ai s'en ira bien vite et après le désespoir viendra la mort. Que c'est affreux de se trouver tout à coup solitaire quand la veille on était entouré des siens ! Comme je l'aimerais bien celle qui m'aimerait ! Peut-être un jour !... 24 juillet 1878. « Le rêve des jeunes prudents d'aujourd'hui, c'est de vivre, et d'être préfet à vingt-cinq ans.» (Sainte-Beuve, Causeries, T. I.) C'est à propos de l'influence des leçons de Saint-Marc-Girardin que Sainte-Beuve loue les jeunes gens de son temps (1849) d'être revenus des égarements romanesques de Werther, de René ; puis saisi d'un remords, il accuse le mal contraire et se plaint que trop de positivisme (rien d'Auguste Comte) ait remplacé trop de Wertherisme. Hélas ! s'il vivait en 1878, que dirait-il, lui, le romantique converti ? Il reviendrait à ses anciens Dieux et par haine d'un trop servile terre à terre, le critique redeviendrait poète pour flétrir la bassesse du désir (j'allais écrire aspiration, grand Dieu !) de la jeunesse actuelle. La jeunesse est gangrenée aujourd'hui d'un matérialisme pratique qui soulève le cœur et l'amour a de longtemps fait place à de plates débauches plus mesquines encore que grossières. Tout s'en ressent. Le théâtre, sans idéal, est tombé au dernier degré de l'absurdité égrillarde ; les pièces à succès sont grotesques et l'opérette inepte remplace l'opéra-comique. Honneur à quelques auteurs de goût, honte sur les autres ! Hélas ! il est bien vrai qu'il est plus sage de suivre les grandes routes, de ne pas se croire prédestiné à découvrir des Afriques inconnues, que de s'envelopper du manteau de l'orgueil et de se draper dans une personnalité incomprise ; mais n'est-il pas vrai, en retour, qu'un peu de rêve vaut mieux que trop de praticisme et que la raison dans un jeune homme, affectée ou outrée, est une chose triste et pitoyable à voir. Je ne suis peut-être pas plus qu'un autre ; mon intelligence sort peut-être tout juste du commun, mais mon orgueil, alors, m'élève au-dessus de moi-même. Je rêve que je pourrais devenir quelque chose ; je rêve que mon nom pourrait être un jour prononcé avec la gloire qu'il auréole. Et quelle est la gloire que je cherche ? la politique ? Non. La poésie. Je n'aspire à être préfet, ni députe, ni ministre, mais je veux qu'on dise : C'était un poète. (J'écris ici pour moi et je n'ai pas peur de la note personnelle). Je me peins tel que je suis aujourd'hui, n'étant nullement certain d'être le même demain. Laissez-moi rêver ! Laissez moi au moins rêver quand je suis seul ! Ne m'arrachez pas des nuages ; la chute vient assez tôt. Laissez-moi planer un instant. O poésie ! ne m'abandonne pas et je serai toujours ton esclave. Oh ! si je n'avais pas la poésie pour compagne ; si je n'avais pas un peu d'or dans ma fange ; si je n'avais pas un peu de lumière dans mes ténèbres, oh ! que je serais méprisable et que je me mépriserais. Les hommes d'à présent annihilent leur cœur au profit de leur intelligence (mauvais calcul) ; d'aucuns leur intelligence au profit de leurs corps. Lorsqu'on a un cœur, il est si bon de sentir quelquefois les ailes de l'ange sur sa joue qu'il faut être bien sot ou bien misérable pour fuir un si suave contact. Voilà ce que je pense du positivisme, de la vie matérielle, de la poésie et de l'orgueil poétique. 1878, — 24 août. Toujours la même roue, lente à certains moments, effrénée quand je voudrais la retenir. Les vacances sont revenues. Je l'ai revue, mon Dieu ! et j'espère. J'ai déjà passé avec elle deux après-midi. Qu'elle est jolie (j'hésite à écrire ce mot en parlant d'elle tant cela me semble superflu de constater une chose aussi indiscutable), qu'elle est aimable et que je l'aime ! Que je l'aime ! c'est le seul mot que je puisse écrire en pensant à elle, le seul que je puisse prononcer, le seul qui rende le monde de pensées dont je suis assailli. 26 août. Je l'aime, je l'aime, je l'aime ! Elle est toute ma vie. La perdre, même par la pensée, me causerait des tortures atroces. Hier je me suis couché tard, j'ai lu encore très longtemps dans mon lit, et j'ai lu Manon Lescaut. Il est des moments où, de disposition profondément mélancolique, on aime à se figurer que les événements les plus mélancoliques nous frappent soudain ; ce n'est peut-être que lorsqu'on espère qu'on s'arrache ainsi, par plaisir, toute espérance. Cette nuit, je voulais donc rêver, et rêver tristement. Je me suis figuré qu'un an s'était écoulé, et qu'elle était mariée : c'était une épreuve que je voulais faire subir à mon amour. Eh bien ! moi qui, à ma connaissance, n'ai jamais pleuré que tout bas et pour ainsi dire jamais versé que des larmes intérieures, à cette affreuse pensée j'ai sangloté pendant une demi-heure ; j'avais la poitrine déchirée. Ce matin j'ai encore le cœur tout gonflé ; les pleurs ne sont pas loin de mes yeux. Voilà l'effet que me cause une pensée. Que me causerait la réalité ? Assez, assez ! Elle va venir dans quelques heures ; je ne veux pas être triste devant elle. Et pourtant, j'ai plus de larmes que de sourires. Mon Dieu, mon Dieu ! La voir mariée à un autre ! Si cela doit arriver, faites que je ne sois plus. Je mourrais content avec l'illusion de son amour et je puis l'avoir encore. Hélas ! si une pensée te déchire ainsi, pauvre poète, la réalité terrible secouerait tellement ton âme qu'elle se détacherait du corps. Comme un fruit par son poids détaché du rameau ! Il est un degré pour la douleur. 3 septembre. Encore une date et une date en lettres d'or. Toute une journée passée avec elle. La voir, lui parler tout un jour, c'est beaucoup de bonheur. Ce matin aussi (lendemains vous êtes déchirants), je suis triste et bien triste. Vous ne savez pas à me voir si calme, vous tous qui m'entendez, vous ne savez pas ce que je souffre. Même jour. Je viens encore de pleurer. Il est des moments où la tête me tourne. Je vacille comme un homme ivre. Je suis anéanti. 6 septembre. Quelques heures passées avec elle. La cueillette des mûres et des noix (4). 7 septembre. Un quart d'heure passé avec elle. C'est peu et c'est beaucoup. 9 septembre. Quelques heures passées avec elle. Une promenade délicieuse. Beaucoup de folies. J'ai été bien gai et bien heureux. Revenu ici, la tristesse reprend le dessus. Les femmes ont infiniment besoin qu'on s'occupe d'elles ; rien ne leur est plus odieux que l'indifférence. La persistance est une des choses dominantes du caractère de la femme. Le premier amour ne suit pas plus l'âge de l'homme que le printemps l'âge de l'année. Rien n'est plus facile à griser que le cœur d'une femme. L'amour et la mort délivrent tous deux des soucis, l'un pour quelques jours, l'autre pour l'éternité. Il n'y a qu'un remède à l'amour, l'amour. Le cœur commande ; il n'obéit jamais. Il est des joies qui absorbent tellement, qu'un indifférent ne devine pas si c'est le bonheur ou le chagrin qui vous tient le cœur. Si le moi est haïssable, l'impersonnalité est bien fade et bien ennuyeuse. Une fille qui a passé l'âge des amours, c'est un rosier qui n'a plus que des épines. 10 septembre. Je pars demain pour dix jours. C'est dur de s'absenter pendant qu'elle est là, si près de moi. Je ne veux pas écrire tout ce qui me vient à la tête. Puisque je pars, je veux l'oublier pendant dix jours ; je veux vivre quelque temps librement et sans larmes. La Motte, 11 septembre 78. Qu'ai-je écrit hier ? L'oublier, est-ce possible ? et pendant dix jours ! Cela dépasserait toutes les forces humaines. Je pense à elle à propos de tout. Vous qui êtes si bonne et si affectueuse..., que j'aurais donc de bonheur à vous présenter à ma grand'mère (5) comme ma femme. Qu'elle vous aimerait et que vous l'aimeriez. C'est la plus tenace de mes pensées quand je viens à La Motte ; c'est pour moi un espoir bien doux et l'un de ceux que je caresse avec le plus de complaisance. Je ne sais pourquoi, aujourd'hui, j'ai des idées moins sombres, joyeuses même ? C'est que je suis si content d'être à La Motte. Loin de vous oublier, je veux, pendant que je serai ici, causer tous les soirs, un instant avec vous... Dans cette maison où je suis né, comment ne pas penser à vous qui êtes toute ma vie, à vous qui me donnez le peu de courage que j'ai, à vous mon unique espoir comme mon unique but. En faisant mon bonheur, Dieu ferait peut-être le vôtre, car j'amasse sans cesse pour vous des trésors de tendresse et le jour où vous m'aimeriez, le jour où vous seriez à moi, tout cela vous appartiendrait. Je vous donne si bien tout mon cœur qu'il faudra que vous me donniez un peu du vôtre pour que je ne sois pas tout à fait malheureux. Mon Dieu ! si elle n'aime encore personne d'amour, faites que cela soit moi qu'elle choisisse ! Je l'aime tant, tant, qu'il n'en sera pas autrement, n'est-ce pas ? 28 septembre 78. Je suis allé à B. aujourd'hui. Impressions ordinaires, mais plus douces, plus pleines d'avenir. J'ai été reçu si bien, si gentiment, j'oserai dire si affectueusement, que cette après-midi est bien bon souvenir pour moi. Mais toute joie a la douleur pour compagne ou pour suivante. Je l'ai trop bien senti aujourd'hui. J'ai reçu un de ces coups dont on garde longtemps la marque et la souffrance. Tous mes rêves d'amour se sont envolés et après une journée de suave ivresse je suis près de pleurer. Ce n'est pas d'elle que m'est venue la contrariété, — mais on a insulté en moi l'affection que je lui porte. Pour l'amour de Dieu et de vous, je vais souffrir sans me plaindre, — si je puis (hélas, il faut ajouter cela). Je pardonne, car on m'a beaucoup pardonné. Je pleure, je sanglote, oh ! je vous aime uniquement ! 29 septembre. C'est avec des idées et non pas avec des mots qu'il faut écrire. La poésie n'est une musique que lorsqu'elle passe par l'oreille. Les arabesques musicales n'ont pas de sens en poésie ; on ne fait pas pleurer avec des combinaisons de notes quand on n'y a pas auparavant mis son âme tout entière. 29 septembre. — Je suis abasourdi par la douleur, ma tête brûle, mon cœur se démène, j'ai la fièvre. Oh ! bien des émotions comme celle d'hier et je serais fou. Quel doute et quel soupçon ! Mais c'est vous qu'on a insultée ! Et je ne puis confier à personne cet horrible secret. C'est trop ! Je ne puis surmonter ce qui m'accable et je ne sais même comment appeler ce sourd malaise qui me meurtrit. Je vous aime ! je vous aime ! je n'aime que vous ! Mon Dieu ! je n'avais jamais été si malheureux ! Je l'ai mérité, mais que c'est dur d'être injustement accusé, et d'une lâcheté ! oh ! que je souffre ! 30 septembre. Enfant, enfant, tu avais cru connaître la douleur et tu n'en connaissais que l'ombre. Promenade avec Olivier le soir. C'est la veille de ma fête, et on m'a fêté. Dérision. Le coup a été si soudain et si violent que je suis encore en quelque sorte, moralement, sans connaissance. Je ne sens pas les pointes de la souffrance, je n'en sens que le poids. 30 septembre. Un quart d'heure plus tard. Je suis rassasié de douleur ; oh ! que je suis abreuvé. Le doute s'achemine vers la certitude. Je me suis trop contenu. L'explosion sera terrible. 30 septembre 11 h. 30. Je ne veux plus rien écrire, rien. Que Dieu me soutienne. Mon amour pour elle m'accable, il n'est plus un appui pour moi. Il n'est pas partagé. Oh ! pourquoi l'ai-je aimée ? Vous n'avez donc pas senti que je vous aime ? Rien ! Rien ! Non, elle ne m'aime pas ! Non ! elle ne m'aimera pas ! Que la volonté de Dieu soit faite. 11 h. 45. Demain je dois faire une promenade de distraction. Moi ! me distraire ! Non, je n'avais pas encore souffert ! Et je dois encore souffrir davantage. Pitié ! pitié ! Seigneur ! je l'ai mérité, mais ne m'accablez pas ! Plus tard. Mon Dieu ! Pardonnez-moi, mais au premier mot de la nouvelle, une seule image s'est soudainement présentée à moi : un pistolet dont la gueule s'appuyait sur mon front. Mon Dieu ! je crois en vous et ma vie comme mon bonheur vous appartiennent, mais vous m'avez pris le bonheur, oh ! prenez-moi aussi la vie ! 1er octobre. Visite — froideur relative. Une cause connue, insignifiante ; une, soupçonnée, terrible. Pour pouvoir vivre je veux espérer. Je suis calme aujourd'hui, quoique un doute affreux vienne parfois me prendre au cœur. Samedi 5 octobre 78. Il faut bien se figurer que ce n'est pas le sentiment du devoir qui peut constituer la famille, mais bien l'amour et rien que l'amour, deux âmes fondues en une seule âme. L'amour du mari et l'amour de la femme échangés l'un l'autre tombant sur la tête de l'enfant comme un palladium saint et unifiés dans l'être créé, ces épanchements tournent vers chacun des époux qui ne reçoit l'amour qu'il a jeté sur l'enfant que confondu avec l'amour de l'autre. 6 octobre. Il y a des gens qui nient l'amour et sa puissance et qui lisent des romans avec un intérêt passionné pour les héros. Inconséquence, les hommes ne sont que cela. L'amour plane sur la vie comme le premier des sentiments de l'homme. Un homme qui aime ne peut pas être méchant ; c'est donc aussi le meilleur de nos sentiments. L'amour seul démontre l'existence de l'âme. Rachel fut aimée quatorze ans sans possession ; le plus persistant, etc. Amour. Prononcez ce mot plusieurs fois de suite ; quelle harmonie, quelle magie ! quelle gerbe d'étincelles ! quelle mine de diamants ! Amour ! 9 octobre. Celui qui sème dans la douleur recueillera dans la joie. Parole profondément consolatrice et grosse d'espérance infinie. Le sourire suit les larmes. Toute chose triste a son contre-poids et sa compensation dans l'avenir. Ceux qui croient à cette parole croient à la vie future sans laquelle l'équilibre immense des mondes serait détruit. — Aujourd'hui (vendredi octobre) j'ai eu un exemple de la bonté instinctive des gens qui aiment. Cette page est la première que j'écris avec un délire lent de la mort, et ce sont des paroles d'espoir. Il n'y a pas de petite coïncidence et tout est grand pour celui qui médite. Elle est là pour quelques heures ; je suis heureux. Que dirais-je de plus ? Ajouter de l'amertume à ce parfum ? pourquoi ? Son sourire est pur comme le ciel et j'y ai vu un infini d'amour. Quelle préface et que le livre — s'il est jamais écrit — naîtra sous ce doux auspice et comme l'avant-propos est plein de promesses suaves et profondes. Merci ! Lorsqu'on a l'habitude de vivre beaucoup de la vie intérieure et de ne donner presque rien de l'âme au dehors et que par conséquent on est toujours seul avec soi-même, lorsque l'on se pèse sans cesse et que l'on se compare avec tout ce qui est grand et beau, c'est étrange comme alors on arrive à se trouver peu de chose. Il advient même qu'en sortant de ses pensées, un contact avec une chose ou un être qui sort du commun vous anéantit et qu'en un rien de pensée on s'est tout à coup méprisé. J'ai vingt ans, je lis Michelet et la question : Que suis-je pour créer une femme ? me vient maintes fois à l'esprit et me monte au cœur comme une fumée qui obscurcit mes espérances. Que suis-je pour; cela ? Après que Michelet a répondu, je doute encore et devant l'infini de l'amour en puissance de l'infinie pureté et l'infinie innocence, je sens la rougeur de ma science de toutes les choses laides me monter à la tête ou bien je pâlis devant l'immense profondeur qui sépare l'homme de la femme ; l'homme qui aime de la femme qu'il croit aimer. C'est aussi la timidité — sentiment rationnel alors — qui me saisit et me secoue dans ses étreintes de tremblement etc. Que suis-je ? que suis-je ? Je prendrai ce mot-là pour devise comme Montaigne prenait : Que sais-je ? L'un et l'autre sont vrais, mais le mien sera encore plus subjectif et plus intérieur, s'attachant à l'âme et au principe de tout, à toute action, amour, sentiment quelconque. 12 octobre. — L'attraction, la fascination, l'aimantation d'elle à moi est immense et irrésistible. Elle m'appelle, sans le savoir, la pauvre âme, et je ne puis me roidir ; j'y fais tous mes efforts, je le dis à ma louange ou à ma honte. Quel infini d'amour où s'abreuver dans son sourire. Et tout cela — les espérances — peut m'être enlevé ! J'aurais peut-être porté à mes lèvres une rose pour y trouver une tête de mort ironiquement grimaçante ; ce n'est pas pour toi ! y penses-tu ? tant de bonheur, pauvre être ! Non, je suis trop peu pour toi ? ange ! Oh ! que ne suis-je un de ces hommes qui se croient immenses et que rien n'est trop sublime pour eux, je ne désespérerais pas alors et si dans ma passion, je la mettais au-dessus de moi, il me resterait assez d'orgueil encore pour être assuré qu'elle pourrait m'aimer, et assez de force pour m'y pousser de toutes mes puissances. Mais je me juge à froid, sans exaltation d'égoïsme et d'exclusivisme personnel, et je me trouve si peu, si peu, si misérable, si rien auprès d'elle, que j'ai honte de l'amour insensé que je lui porte et que lorsque mes yeux lui ont parlé malgré moi, je les baisse confus et tristes de la sotte audace. Pour une parole d'amour d'elle, ce ne serait pas trop d'une vie entière de dévouement et de sacrifice. Mais sommes-nous sur terre pour aimer et l'amour peut-il être un but raisonnable à quelque époque de la vie. Mais le devoir ? Mais l'emploi des facultés ? Rien d'extérieur. Gœthe le savait — par orgueil lui — et Gœthe fut grand. Mais je l'aime ! je l'aime ! Amour, espoir, ennui, dégoût, dépit, abattement, tel est mon esprit ce soir. La sensibilité de mon âme est telle qu'un mot la bouleverse. En supposant tout pour le mieux, c'est-à-dire une conclusion heureuse dans trois ou quatre ans, pourrai-je vivre si longtemps de cette vie-là ? et après, pourrai-je faire jamais assez pour elle ? Elle et moi ! Michelet n'a pas d'arguments assez forts pour me faire admettre une telle antithèse de valeur. Rien et tout. Le total est si simple et mon annulation est évidente. Et pourtant quel immense abreuvement de bonheur, quel rayonnement superbe ! Oh ! vous ne vous doutez pas sans doute que je vous aime si follement, mais sachez que l'amour le plus fou est le plus vrai et le plus profond et aussi le plus sensé. Vous savez, n'est-ce pas, que je vous aime ? Oh ! Une unique prière : accueillez quelquefois mon souvenir dans vos pensées. Ayez un peu d'affection pour moi, un peu, rien qu'un peu, je le mérite par l'étendue de mon amour et je ne demande que les miettes de votre cœur, le reste étant à ceux que vous devez aimer. La pensée seule que je vous suis tout indifférent me déchire et me martyrise ; la pensée seule que votre amour puisse être à un autre, me tue. Heureuse par un autre, je vous haïrai, mais je vous aimerai d'autant plus que vous serez plus impossible et alors mon amour me ferait tellement souffrir que la mort viendrait. Il est des moments où devant toutes ces tortures, je m'écrie comme Lamennais : Laissez-moi donc mourir en paix ! Non, c'est en toi que je veux mourir ! 12 octobre. Quelle est la grande consolatrice ? — La mort. Pourquoi suis-je chrétien ? Ces deux lignes peignent l'état de mon âme. 19 octobre. Je l'ai revue encore trois fois. L'espoir est revenu. Demain elle part. Je l'ai donc vue pour la dernière fois aujourd'hui. Adieu ! adieu ! Oh ! que je l'aime ! 20 octobre, au matin. L'absence est le plus grand des maux. Lafontaine 20 juin 1880. Autrefois (18 mois, n'est-ce pas un siècle quand on a vécu sans l'espérance?) Autrefois je disais : « je n'oserai jamais, j'ai peur d'elle, elle est trop pour moi, » et pendant que je me lamentais un autre est venu... j'ai eu tant de douleur que j'ai ri, qu'hier encore je riais quand je pensais à vous pour qu'on ne m'interrogeât pas, car je n'aurais point voulu répondre. J'ai ordonné le silence à mes pensées et pourtant mes pensées me montaient du cœur tristes et amères à me gonfler les yeux. Aujourd'hui, je sens que je ne vous aimais pas assez — ou trop, peut-être ? — Maintenant je vous aime comme il faut aimer, car je vous veux. Et si la nouvelle était fausse ; si cette fois il fallait me taire pour toujours ! Vous êtes bien la seule que j'aie aimée et peut-être (peut-être, car l'homme est si peu) la seule que j'aimerai jamais. Il me restera toujours de vous un souvenir, le souvenir d'avoir quelquefois serré votre main, d'avoir cherché votre pensée dans vos yeux si clairs. Tout me revient aujourd'hui ; tout le passé arrive soudain et défile devant mes yeux à grand'peine fermés (les larmes vont peut-être les ouvrir). Quelque chose a dû vous dire que je vous aimais ; il serait impossible que vous n'ayez rien senti... Il faut que je pleure ou de joie ou de chagrin car — ou vous serez ma femme — ou je ne vous reverrai plus jamais... Oh ! Vous revoir ! Oh ! causer encore avec vous ! — avec vous, la première que j'aie aimée, vous qui êtes entrée en moi si avant que la cicatrice sera toujours ouverte. Soudain, tout mon cœur, tout mon être, tout mon moi s'est porté vers vous dans un immense attendrissement. Après un an passé je me retrouve le, même enfin, c'est-à-dire celui qui ne vivait que par vous, que pour vous. Mais celui qui n'osait pas est mort, car aujourd'hui je vous veux, je vous veux. S'il est vrai que l'amour, par ses effusions, traverse les distances, aujourd'hui, 20 juin, vous devez penser à moi... Et j'écris tout cela du fond de mon cœur, et si un jour vous m'aimez vous saurez que je vous ai toujours aimée. Et dans ce cahier intime vous ne trouverez que vous, vous, et toujours vous. REMY DE GOURMONT. 11 juillet 1880. Il faut que cet amour soit bien vrai et bien profond. Je ne puis arriver à ne plus l'aimer. Il faut pourtant que j'y arrive et que l'inquiétude fasse place au travail — travail sans relâche qui achèvera alors de me guérir. 18 octobre 1880. Aujourd'hui j'apprends la chose la plus étonnante du monde. Elle croit et elle a dit que je l'aimais pour sa fortune. Cette phrase écrite à la suite de ce cahier — comme couronnement — contient un grand enseignement. Il faut oser quand on aime. Si du jour où mon amour est né — il y a 4 ans passés — j'avais dit : je vous aime ! nous n'en serions pas à cet étrange malentendu. Voilà quelque chose propre à rendre fou et à faire nier tout ce que content les naïfs sur les sympathies de l'amour. En somme tout cela est bien triste pour moi. Ah ! vous croyez cela ? — Pourquoi ajouter l'injure au refus. Pourquoi ? Je vous le promets, vous saurez un jour la vérité et vous serez bien étonnée- peut-être plus ? — de vous être à ce point trompée, mauvaise devineresse !.. C'est dur pourtant ; — bien dur ! — Et voilà sans doute la dernière page du roman ! Adieu ! Juin 1881. — Eh bien ! non ! ce n'était pas encore la dernière page, mais le roman douloureux se continue avec un seul acteur. Vraiment la perpétuité de cet amour dédaigné m'étonne plus encore qu'elle ne me déchire. D'aujourd'hui seulement j'ai compris que les Sonnets de Pétrarque ne sont peut-être pas un jeu et que quelque chose se cache sous les fleurs de cette poésie précieuse. Voici mon rêve : Je venais de m'endormir ; la nuit n'était pas avancée. Je suis dans un jardin, le jardin de là-haut, vous savez, où nous nous sommes promenés si souvent ensemble. Je m'arrête car je vous aperçois, nous avançons l'un vers l'autre. Je vous salue cérémonieusement, mais votre main s'avance vers la mienne et, pleurant de tout le passé perdu ou méconnu, vous acceptez mon amour et vous me dites (ô cruel mensonge du rêve) : Je t'aime ! Et je me suis réveillé et il n'était que minuit, et j'ai pleuré et je n'ai plus dormi jusqu'au jour. Ainsi voilà cinq ans que je vous aime et je vous aime comme au premier jour. Vous êtes toujours vivante devant moi et je vous vois. Et plus je vais, plus l'amour de l'enfant se dégage pour faire place à celui de l'homme. Je n'espère plus et j'aime toujours, et puisque j'ai aimé trois ans sans encouragement, deux ans après un refus et une injure, pourquoi ne vous aimerais-je pas jusqu'à la fin. Qui sait ? Oui je crois que vous reviendrez à chaque page de mes livres. Tantôt je vous maudirai, tantôt je vous adorerai, mais ce sera vous et toujours vous. Je crois qu'à la première page de mes livres il y aura toujours ces mots, mystère pour les autres, mystère pour vous, peut-être ! Pour moi abîme de joies, de douleurs, de souvenirs, de rancunes, de malédictions, d'espérances, A. A***. (1) A cette date se trouve intercalée entre les feuilles du cahier, une lettre, sans doute jamais envoyée, à son cousin Olivier de Gourmont, qui était aussi son très intime ami. (2)Sœur de Remy de Gourmont. (3) Le bois du Manoir, auprès du petit château. (4) Cette phrase est ajoutée au crayon. (5) Grand'mère maternelle de Remy de Gourmont, Madame de Montfort, née de Malherbe, qui habitait le château de la Motte, à Bazoches-en-Houlme, où l'auteur de ce journal est né. [Dans l'Imprimerie gourmontienne, cette note est ainsi rédigée : Sa grand'mère maternelle, Mme de Montfort, née de Malherbe, qui habitait le château de la Motte, à Bazoches-en-Houlme, où Remy est né.] |

|