| |

1. « Jean Moréas », Le Livre des masques, 1896

2. « Contes de la vieille France », Promenades littéraires, 2e série, 1906

3. « Jean Moréas est mort », Le Matin 31 mars & « Revue de la Quinzaine – Les Journaux », Mercure de France, 16 avril 1910

4. « Souvenirs du symbolisme. Jean Moréas », Promenades littéraires, 4e série, 1912

1. « Jean Moréas », Le Livre des masques, Mercure de France, 1896, p. 211-217

JEAN MORÉAS

M. Raymond de la Tailhède glorifie ainsi M. Moréas :

Tout un silence d'or vibrant s'est abattu,

Près des sources que des satyres ont troublées,

Claire merveille éclose au profond des vallées,

Si l'oiselet chanteur du bocage s'est tu.

Oubli de flûte, heures de rêves sans alarmes,

Où tu as su trouver pour ton sang amoureux

La douceur d'habiter un séjour odoreux

De roses dont les dieux sylvains te font des armes.

Là tu vas composant ces beaux livres, honneur

Du langage français et de la noble Athènes.

Ces vers sont romans, c'est-à-dire d'un poète pour qui toute la période romantique n'est qu'une nuit de sabbat où s'agitent de sonores et vains gnomes, d'un poète (celui-ci a du talent) qui concentre tout son effort à imiter les Grecs d'anthologie à travers Ronsard et à dérober à Ronsard le secret de sa phrase laborieuse, de ses épithètes botaniques et de son rythme malingre. Quant à ce qu'il y a d'exquis en Ronsard, comme ce peu a passé dans la tradition et dans les mémoires, l'École romane le doit négliger sous peine d'avoir perdu bientôt ce qui seul fait son originalité. Il y a on ne sait quoi de provincial, de pas au courant de la vie, de retardataire dans ce souci d'imitation et de restauration. Quelque part, M. Moréas chante la louange

De ce Sophocle, honneur de la Ferté-Milon (1),

et c'est bien cela : l'École romane a toujours l'air d'arriver de la Ferté-Milon.

Mais Jean Moréas, qui a rencontré ses amis en chemin, parti de plus loin, s'annonce plus fièrement.

Venu à Paris comme tout autre étudiant valaque ou levantin, et déjà plein d'amour pour la langue française, M. Moréas se mit à l'école des vieux poètes et fréquenta jusqu'à Jacot de Forest et jusqu'à Benoît de Sainte-Maure. Il voulut faire le chemin auquel devrait se vouer tout jeune sage ambitieux de devenir un bon harpeur ; il jura d'accomplir le plein pèlerinage : à cette heure, parti de la Chanson de Saint-Léger, il en est, dit-on, arrivé au XVIIe siècle, et cela en moins de dix années : ce n'est pas si décourageant qu'on l'a cru. Et maintenant que les textes se font plus familiers, la route s'abrège : d'ici peu de haltes, M. Moréas, campera sous le vieux chêne Hugo et, s'il persévère, nous le verrons atteindre le but de son voyage, qui est, sans doute, de se rejoindre lui-même. Alors, rejetant le bâton souvent changé, coupé en des taillis si divers, il s'appuiera sur son propre génie et nous le pourrons juger, si cela nous amuse, avec une certaine sécurité.

Tout ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que M. Moréas aime passionnément la langue et la poésie françaises et que les deux sœurs au cœur hautain lui ont plus d'une fois souri, contentes de voir sur leurs pas un pèlerin si patient et un chevalier armé de tant de bonne volonté.

Cavalcando l'altrjer per un cammino,

Pensoso dell' andar che mi sgradia,

Trovai Amor in mezzo della via

In abito legger di pellegrino.

Ainsi s'en va M. Moréas, tout attentif, tout amoureux et « en habit léger de pèlerin ». Lorsqu'il appela un de ses poèmes le Pèlerin passionné, il donna de lui-même, et de son rôle, et de ses jeux parmi nous, une idée excellente et d'un symbolisme très raisonnable.

Il y a de belles choses dans ce Pèlerin, il y en a de belles dans les Syrtes, il y en a d'admirables ou de délicieuses et que (pour ma part) je relirai toujours avec joie, dans les Cantilènes, mais puisque M. Moréas, ayant changé de manière, répudie ces primitives œuvres, je n'insisterai pas. Il reste Ériphyle, mince recueil fait d'un poème et de quatre « sylves », le tout dans le goût de la Renaissance et destiné à être le cahier d'exemples où les jeunes « Romans », aiguillonnés aussi par les invectives un peu intempérantes de M. Charles Maurras, doivent étudier l'art classique de faire difficilement des vers faciles. En voici une page :

Astre brillant, Phébé aux ailes étendues,

Ô flamme de la nuit qui croîs et diminues,

Favorise la route et les sombres forêts

Où mon ami errant porte ses pas discrets !

Dans la grotte au vain bruit dont l'entrée est tout lierre,

Sur la roche pointue aux chèvres familière,

Sur le lac, sur l'étang, sur leurs tranquilles eaux,

Sur les bords émaillés où plaignent les roseaux,

Dans le cristal rompu des ruisselets obliques,

Il aime à voir trembler tes feux mélancoliques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phébé, ô Cynthia, dès sa saison première,

Mon ami fut épris de ta belle lumière ;

Dans leur cercle observant tes visages divers,

Sous ta douce influence il composait ses vers.

Par dessus Nice, Eryx, Seyre et la sablonneuse

Ioclos, le Tmolus et la grande Epidaure,

Et la verte Cydon, sa piété honore

Ce rocher de Latmos où tu fus amoureuse.

M. Moréas a beau, comme sa Phébé, prendre des visages divers et même couvrir sa face de masques, on le reconnaît toujours entre ses frères : c'est un poète.

(1) Après avoir compulsé des dictionnaires et des manuels, je ne voyais de possibles Sophocles que les deux Robert Garnier, nés à la Ferté-Bernard, quand je songeai à Racine. M. Moréas ne comprendra jamais combien il est ridicule d'appeler Racine le Sophocle de la Ferté-Milon.

2. « Contes de la vieille France », Promenades littéraires, 2e série, Mercure de France, 1906, p. 237-247

CONTES DE LA VIEILLE FRANCE (1)

La littérature française est si ancienne, est si riche de belles œuvres, qu'il est difficile de la bien connaître. La partie primitive, d'ailleurs, qui va du neuvième siècle au seizième, est pratiquement inabordable pour ceux qui n'ont pas fait d'études spéciales. Le vieux français est une langue, ou plutôt une suite de langues qu'il faut apprendre. Le fond n'a pas varié. Il y a des mots que nous prononçons quotidiennement et qui étaient déjà sur les lèvres des hommes au temps des derniers carlovingiens, tels : corps, faire, servir, ciel, argent, mort, etc. Mais le plus grand nombre ne se comprennent plus. Il est donc nécessaire, si l'on veut mettre à la portée du public et même des lettrés, les œuvres de ces siècles reculés, de les traduire en français moderne. C'est une tâche des plus délicates. Récemment M. Joseph Bédier, le successeur de Gaston Paris au Collège de France, a transposé en une langue élégante et claire les fragments de nos anciens poèmes sur Tristan et Yseult. Cela a donné un roman charmant et qui a eu du succès. M. Jean Moréas vient à son tour nous offrir quelques contes de la vieille France.

« Je voudrais, nous dit-il, dans un bref avertissement, que ce livre fût comme un miroir du moyen âge français : tendre, tragique ou plaisant. De petits poèmes, des fabliaux, ou bien des chroniques en prose m'ont fourni le sujet et les principaux ornements de mes contes. Ici j'adapte, n'en prenant qu'à mon aise ; là, je transcris sans plus. Il m'est arrivé de souder deux aventures en une. Quant au style dont je me suis servi, il est fort simple, mais avec quelque chose de ces gracieuses façons de jadis. »

Nous ne sommes donc pas en présence, comme dans le scrupuleux travail de M. Bédier, d'une traduction véritable. C'est un miroir, mais brisé et un peu terni. Le style est simple, en effet ; il l'est trop peut-être, et on voudrait y retrouver quelques-uns de ces naïfs enjolivements dont nos vieux poètes sont assez prodigues, et aussi quelques-unes de ces douces longueurs où se berçaient jadis, comme à de languissants airs de viole, leurs bénévoles auditeurs. L'œuvre est tout de même très agréable, l'une des plus captivantes que l'on puisse indiquer à ceux qui voudraient se distraire un instant des vilaines tragédies de l'heure présente.

Les contes choisis par M. Moréas appartiennent presque tous à ce que l'on appelle le cycle breton. Les Celtes de la Grande-Bretagne n'avaient subi que très superficiellement l'influence de leurs premiers vainqueurs, les Romains ; ils résistèrent également, quoique avec plus de peine, à l'invasion saxonne du cinquième siècle. Repoussés dans le sud-ouest de leur île, ils se tassèrent dans les provinces que l'on appelle aujourd'hui le pays de Galles et les Cornouailles, en même temps qu'une partie d'entre eux, passant la mer, venait peupler l'Armorique et la transformer en une nouvelle Bretagne, dont la langue et les traditions se sont, avec une certaine fidélité, conservées jusqu'à nos jours. Mais le cycle breton n'a rien à voir avec nos Bretons de France ; il s'agit de leurs frères aînés, des Bretons de la Grande-Bretagne.

Quand les Normands eurent conquis l'Angleterre, ils furent frappés du contraste que présentaient les deux races juxtaposées dans ce pays. L'une était rude, toute en muscles et en appétits, sans goûts que matériels : c'était la race saxonne. L'autre, vive, spirituelle et un peu rêveuse, avait de la curiosité pour les arts et pour la poésie : c'était la race bretonne ou celtique. Ces Bretons possédaient d'antiques traditions qu'ils avaient mises en vers et que des chanteurs très habiles récitaient en s'accompagnant d'une petite harpe appelée rote. Encouragés par les Normands, que ces nouveautés délectaient, les poètes musiciens se multiplièrent ; ils traversèrent même le détroit et se firent apprécier en France. Traduites en notre langue, leurs compositions prirent le nom de lais. C'est un poème qui consiste toujours en un récit féerique ou romanesque ; quelques-uns, restés dans les mémoires, sont devenus nos contes de fées, tels le lai d'Ywenec, qui n'est autre chose que l'Oiseau bleu. Presque tous les lais bretons durent être traduits en français, mais il ne nous en reste qu'une vingtaine tout au plus, dont les trois quarts ont pour auteur une femme, Marie, née à Compiègne, et qui alla vivre en Angleterre, où elle prit le nom de Marie de France. Elle écrivait sous le règne de Henri II, vers la fin du douzième siècle.

Le plus célèbre des petits poèmes de cette mystérieuse Marie est le lai du Chèvrefeuille. M. Moréas n'a pas manqué de le traduire. C'est un épisode des longues et fatales amours de Tristan et d'Yseult. Exilé, Tristan erre en une forêt, non loin du palais où demeure la reine qu'il adore. Il n'en sort que le soir, pour passer la nuit dans la chaumière d'un paysan, près de Tintagel. Or, il apprend que le roi et la reine doivent venir à Tintagel pour les fêtes de la Pentecôte. Tristan coupe une branche de coudrier, y grave son nom et la place dans le chemin où la reine doit passer. La reine veut voir cette branche, et, ayant lu le nom de Tristan, s'arrête, éloigne ses gens, entre dans le bois avec sa suivante Brangien. Elle trouve Tristan. Ils mènent entre eux une grande joie, puis elle part et laisse son ami qui pleure doucement. C'est tout. Cela ne semble rien, mais les détails sont charmants et du sentiment le plus délicat. « Le chèvrefeuille, dit Tristan, s'attache au coudrier, et quand ils sont bien enlacés ils peuvent durer ensemble. Mais qu'on les sépare, et le coudrier mourra sur-le-champ, et le chèvrefeuille avec lui

Belle amie, ainsi est de nous

Ni vous sans moi, ni moi sans vous. »

M. Moréas a eu tort de ne pas donner, en une note à la fin de son volume, l'indication des sources où il a puisé, d'autant plus qu'il change souvent le titre des contes, ce qui déroute tout d'abord. On les retrouve pourtant assez facilement, quand on a quelque familiarité avec cette vieille littérature. Outre les lais de Marie de France, auxquels il a emprunté, avec le Chèvrefeuille, les histoires de Frène, de Graelent, d'Ywenec, M. Moréas a demandé aux fabliaux des anecdotes fort amusantes. Voici les Trois larrons, récit plaisant des tours que se jouent un trio de voleurs. Il est de Jean Bodel, d'Arras. Le Curé qui mangea les mûres appartient à un certain Garin, ordinairement moins édifiant et plus soucieux de bien dire que de moraliser.

Le conte que M. Moréas appelle le Palefroi est encore tiré d'un fabliau. On l'attribue à un poète nommé Huon Le Roi, qui semble en avoir trouvé le thème dans une fable de Phèdre. Le vrai titre de ce fabliau, qui est plutôt une histoire d'amour, est le Vair Palefroi, c'est-à-dire, tout bonnement, le Cheval gris-pommelé. Un jeune chevalier aimait la fille d'un puissant seigneur et en était aimé. Il allait souvent la voir la nuit, en traversant la forêt sur son palefroi, par un sentier inconnu qu'il avait peu à peu tracé dans les broussailles. Ils se parlaient par-dessus le mur, le chevalier monté sur son cheval. Or, le chevalier fit demander par son oncle, personnage fort riche, la jeune fille en mariage ; mais ce vilain oncle parla en son propre nom et fut agréé par le seigneur. On prépara de grandes fêtes, on invita tous les chevaliers du pays, on réquisitionna tous les chevaux pour former vers l'église un magnifique cortège. Le cheval du jeune chevalier fut trouvé si beau et si doux qu'on le réserva pour la nouvelle mariée. Il était encore nuit quand les invités partirent pour l'église, qui était loin. La jeune fille allait la première, montée sur le « vair palefroi », sous la garde d'un vieux baron, ami de son père. Mais le baron s'endort, son cheval ralentit le pas, la jeune fille se trouve seule en avant. Au même instant le chemin coupe le sentier que le palefroi avait tant de fois parcouru la nuit. Sentant l'écurie, il tourne bride, amenant chez son maître, qui se mourait de désespoir, la jeune fille surprise et ravie. On devine le reste, et que cela ne peut finir que par un mariage où l'amour a le dernier mot.

Cette histoire, tendre et spirituelle, semble de veine bien française. Le Roi Flore et la belle Jehanne est un roman très compliqué, où plusieurs intrigues s'enchevêtrent. Son origine est probablement byzantine, comme pour Aucassin et Nicolette, Pierre de Provence, et beaucoup de nos anciens romans d'amour : Shakespeare en a tiré Cymbeline.

Le dernier conte recueilli par M. Moréas est bien à sa place à la fin du volume, car il est un de ceux qui annoncent la transformation des romans merveilleux ou légendaires et signalent la venue de l'esprit d'analyse et d'observation. Il date du XIIe siècle et s'appelle, dans l'original, la Châtelaine de Vergi... Il figure dans le volume de M. Moréas sous ce titre un peu sentimental : Triste mort de deux amants.

Il y a grand plaisir à lire ces belles histoires du temps passé. On y trouve un monde, des croyances, des usages très différents des nôtres, mais encore assez près de nous pour que nos préjugés même y trouvent leur satisfaction. Cela ne présente pas assurément un tableau, je ne dis pas complet, mais très juste de la littérature du moyen âge. Elle est immense et d'une infinie variété, tout aussi variée que la nôtre, peut-être. Même en restant dans le domaine des contes, des lais et des fabliaux, M. Moréas aurait pu donner à son choix plus d'ampleur et plus de variété. Il aurait été agréable d'y trouver le lai d'Aristote, du spirituel Henri d'Andeli. C'est une chose charmante, où l'on voit, après un entretien où il a fort malmené les femmes, réprouvé leur tyrannie, déclaré leur commerce indigne d'un sage, le grave philosophe se prêter de la meilleure grâce du monde aux fantaisies d'une jeune fille. Ce conte passe pour être d'origine indienne. On l'a mis sur le dos d'Aristote, parce que c'était la coutume jadis d'attribuer aux personnages célèbres les anecdotes auxquelles on voulait donner plus de saveur et aussi — car c'est une époque où l'on moralise à propos de tout — plus d'autorité. C'est ainsi qu'avec Aristote Virgile est l'un des hommes les plus populaires du moyen âge. Il n'était pas sans son intervention de bonnes histoires de magie. Virgile fut le grand magicien du moyen âge. Lorsque Dante le choisit pour son guide en enfer, Virgile était l'un des noms les plus populaires de l'Europe poétique et sa renommée balançait celle de Charlemagne et celle de Merlin l'Enchanteur.

Le moyen âge connaissait l'antiquité d'une façon beaucoup moins précise, mais beaucoup plus familière que nous. Dès le onzième siècle, Alexandre est tenu pour le modèle de grands princes braves et généreux ; il fut le héros de plusieurs poèmes dont la vogue dura jusqu'à la veille de la Renaissance. La légende de Troie, celle d'Hector, celle d'Énée, empruntées soit à Virgile, soit à Darès le Phrygien, qui avait fait un abrégé de l'Iliade, tiennent une grande place aux douzième et treizième siècles, ainsi que l'histoire de César d'après Lucain et, un peu plus tard, les épisodes de Narcisse, de Pyrame et Thisbé, de Philomèle, tirés d'Ovide. Boèce, autre personnage fort considéré des clercs et des trouvères, fournit aux poètes l'histoire, toujours aimée, d'Orphée et d'Eurydice. Quant à l'aventure d'Ulysse et de Polyphème, qu'un poète charmant, Albert Samain, rajeunissait il y a quelques années, on en avait tiré, vers le temps de Philippe-Auguste, un long poème appelé Dolopathos, parce que le héros eut beaucoup à souffrir.

Pourquoi étudie-t-on si peu et si mal cette curieuse littérature ? Pourquoi néglige-t-on ce vieux français, si pur et si riche et qui pourrait être pour notre langue fatiguée une perpétuelle source de rajeunissement ? C'est, sans doute, que les préjugés contre le moyen âge sont encore très vivaces. Malgré les immenses travaux des historiens modernes, le moyen âge littéraire n'a pas encore repris sa place dans la tradition française. Il faut donc louer ceux qui s'adonnent à ces études difficiles, souvent mal appréciées, et en particulier M. Moréas, lequel est d'ailleurs, en même temps qu'un excellent poète, un des hommes d'aujourd'hui les mieux renseignés sur les premiers siècles de notre littérature.

1. Jean Moréas, Contes de la vieille France. Paris, Mercure de France, 1 vol. in-18.

4. « Souvenirs du symbolisme. Jean Moréas », Le Temps, [1910 ?] & Promenades littéraires, 4e série, Mercure de France, 1912, p. 32-43

Dans l'élaboration des écoles littéraires qui se sont régulièrement succédé depuis un siècle, les petites revues ont toujours joué un rôle important. On a conservé ou retrouvé le souvenir du Mercure de France que régissait Chateaubriand, du Conservateur, organe de Victor Hugo, du Globe (un journal, à la vérité), où domina Sainte-Beuve. La Revue des Deux Mondes fut, en ses beaux jours, une petite revue. Les seconds romantiques eurent la Revue française, où parut Baudelaire ; les parnassiens, la République des Lettres ; les néo-parnassiens, la Revue du Monde nouveau ; les naturalistes, la première Revue indépendante. J'abrège cette nomenclature, qui n'intéresse que les curieux de livres; pourtant l'histoire littéraire ne peut s'écrire sans le secours des petites revues et qui ne les connaît pas demeure dans l'ignorance et dans le vague. Ce sont les vraies et les seules sources, comme au XVIIe siècle, les « recueils »; dans presque tous les cas, du moins, le livre ne se présente qu'en second témoignage. Les petites revues ont une importance particulière pour les poètes, dont elles accueillent d'abord les œuvres par fragments, et pour la critique littéraire, qui ne paraît souvent que là. Elles sont donc indispensables pour l'histoire du symbolisme, qui fut surtout une œuvre de poètes et de critiques : on ne peut saisir que là son expression originelle, sa signification esthétique.

J'étais resté assez étranger au mouvement dessiné par mes contemporains, vivant très solitaire en de peu littéraires quartiers, ne connaissant que des noms qu'un écho parfois me renvoyait, ne lisant que des œuvres anciennes, lorsque, tel après-midi, sous les galeries de l'Odéon, je me mis à feuilleter la Vogue, dont le premier numéro venait de paraître. A mesure, je sentais le petit frisson esthétique et cette impression exquise de nouveau, qui a tant de charmes pour la jeunesse. Il me semble que je rêvai encore plus que je ne lus. Le Luxembourg était rose d'avril naissant, je le traversai vers la rue d'Assas, pensant beaucoup plus à la littérature nouvelle qui coïncidait pour moi avec le renouveau des choses qu'à l'affaire qui m'appelait de ce côté de Paris. Ce que j'avais écrit jusqu'alors m'inspira soudain un profond dégoût. Je pensai aussi avec amertume au petit journal où, baudelairien innocent, j'avais envoyé des vers, du fond d'un collège de province, et je me disais que, si j'avais persévéré, j'aurais pu écrire dans une de ces émouvantes petites revues et participer directement aux joies que je venais d'entrevoir. J'y parvins, car mon orientation littéraire se trouva, en moins d'une heure, radicalement modifiée et quatre ans plus tard je publiais Théodat dans la Revue indépendante.

Cependant, il ne faut pas oublier les précurseurs, ceux qui tracent les premiers croquis que d'autres souvent n'auront qu'à modeler pour donner aux figures leur forme et leur vie définitives. Bien avant ces recueils, dont la qualité et la durée ont fait la force, bien avant la floraison de 1885-1886, un petit journal, dès 1882, avait inquiété l'opinion littéraire, agité le boulevard Saint-Michel, éveillé des espérances confuses. Il avait assez mal débuté sous le nom peu séduisant de Nouvelle Rive gauche et, dès les premiers numéros, pris parti contre Verlaine et la poésie nouvelle. Chose singulière, c'était le futur admirateur le plus dévoué et le plus clairvoyant de l'œuvre verlainienne qui se livrait au plus cruel dépeçage des théories esthétiques du grand poète. Sous un pseudonyme transparent, Charles Morice y bafouait l'Art poétique dont il ne sentait aucune des délicieuses et révolutionnaires imprécisions. Chose plus singulière encore, Verlaine répondit par une lettre navrante de lâcheté où il abandonnait à peu près tous ses principes, trahissant sa nature et son génie pour un accord et quelques applaudissements momentanés. Peu après, Verlaine publiait, dans la Nouvelle Rive gauche, des fragments de Jadis et Naguère, des Poètes maudits, des Mémoires d'un veuf. Entre temps le journal avait pris un titre plus général, Lutèce, et sa notoriété avait assez grandi pour que vinssent y collaborer François Coppée, Léon Cladel et que Barbey d'Aurevilly se fût aperçu de son existence. Lutèce fut célèbre pendant trois ans, et étaya quelques réputations dont la plus éclatante fut celle de Moréas, qui domina d'abord toutes les autres.

Le jeune Hellène, venu d'Athènes à Paris pour être poète français, ne différait guère que par le nombre des années du Moréas que nous avons vu mourir hier dans la gloire. Sa naïve vanité était pareille, pareils ses éclats de voix, sa manière de formuler en syllabes rythmées de brefs et cruels jugements, pareil son noctambulisme et son besoin de traîner de brasseries en cafés son inexprimable ennui, pareil, lui si ordonné et si mesuré dans ses vers et dans sa pensée, son dédain, dans la vie pratique, de tout ordre, de toute mesure, de tout bon sens. Ce désordre peut-être n'était tel qu'au regard des habitudes générales. Rien dans sa vie n'est comparable à celle de Verlaine. C'est fort régulièrement et l'esprit fort libre qu'il rentrait chez lui sur les huit heures du matin et se mettait à sa table de travail, quand le sommeil ne le pressait pas. Il aimait à donner ses après-midi à la Bibliothèque nationale, où toute la poésie française, de la cantilène de sainte Eulalie à Victor Hugo lui passa méthodiquement par les mains. Il y faussa, pour un temps, du moins, le fil de son originalité, mais acquit à ce commerce une connaissance profonde de la langue française qu'il avait d'abord traitée un peu en barbare. Ses petits volumes de vers marquent chacun une étape de cet état d'espoir et de science linguistique : la dernière fut celles des Stances, où le poète enfin dépouille le vêtement compliqué de l'érudit et montre l'homme tel que l'ont façonné les mornes péripéties de la vie. C'est l'heure du regret et aussi celle du stoïcisme et peut-être celle de la vraie beauté, celle où l'âme s'épanouit riche et lourde fleur, aux dépens de la tige qui décline et penche.

Au temps de Lutèce, Moréas s'était imposé à l'attention moins peut-être par son génie poétique, encore incertain comme sa langue même, que par l'étrangeté de son verbe, son attitude insolente, son fracas de chef d'école. Est-ce lui qui créa le mot symbolisme, est-ce lui, veux-je dire, qui l'imposa à la littérature nouvelle ? La question est obscure, comme la signification même du mot dont il semble que l'on se soit peu soucié dans les premiers jours. Il apparaît, je crois, pour la première fois, dans un article où Moréas (Le XIXe Siècle, 11 août 1885) répondant à la chronique de M. Paul Bourde, essaie d'expliquer les tendances des jeunes poètes. Jusque-là le rare public qui s'intéressait à ces ébats les qualifiait de Décadents et ils ne semblaient pas autrement froissés du terme, dont même ils se montraient assez fiers. Malgré un petit journal éphémère, le Symbolisme, lancé à cette époque par Moréas lui-même, avec Paul Adam et Gustave Kahn, l'épithète de décadent prévalut longtemps et eut même son heure de gloire avec la Décadence, et avec le Décadent, surtout, qui semble un instant avoir centralisé le nouveau mouvement littéraire. Selon que l'on donne à ce mouvement tel ou tel nom, son importance croît ou décroît singulièrement. Décadent, il n'est que l'amusement de jeunes gens qui prolongent jusqu'au malaise l'état d'esprit de Baudelaire et, au lieu de suivre leur propre génie, s'acharnent à de laborieuses imitations, confondent l'obscur avec le beau, l'inconnu avec le nouveau, le singulier avec l'original. Symboliste, ce même mouvement va prendre une tout autre apparence. Il exhibe du coup de hautes prétentions esthétiques et même philosophiques. Les formes littéraires vont peut-être se trouver renouvelées. Cela en valait la peine et on comprend le désir de Moréas, qui, ce jour-là, du moins, fit preuve dune belle perspicacité. Il s'agissait de réagir contre la platitude naturaliste qui bornait la littérature de tout ordre à ne plus être qu'un inventaire et, selon le mot de Zola lui-même, un procès-verbal d'huissier. C'est peut-être ce qu'ils appelaient saisir la nature. Or, disaient les futurs symbolistes : qu'est-ce qu'un récit, qu'est-ce qu'un poème qui ne contient que des faits, que des descriptions ? Rien du tout. Il faut pour être valables, qu'ils enserrent en leur tissu une idée, une signification, un symbole, que par cela même, ils s'élèvent peu à peu par le déploiement de leur dessin, du particulier au général, du relatif à l'absolu. C'était le plan d'une littérature de chefs-d'œuvre, puisque ce que les hommes appellent ainsi, c'est l'œuvre littéraire qui au moyen des faits les plus ordinaires comme aussi les plus rares de la vie se réalise de telle sorte qu'elle semble avoir atteint l'absolu, et qu'on ne puisse y ajouter ni en retrancher rien.

Si le symbolisme ne réalisa pas une profusion de telles œuvres, il vit au moins naître de belles intentions et la qualité de la production littéraire en fut singulièrement rehaussée, cependant que le naturalisme en recevait une telle blessure qu'il se mit, lui-même, à chercher, assez maladroitement, une orientation nouvelle. Le symbolisme, mal compris, a laissé des traces profondes dans les dernières œuvres d'Emile Zola et l'on découvrira peut-être un jour que c'est lui qui en a tenté la réalisation la plus large et aussi la plus inquiétante.

Mais nous voilà fort loin de Moréas qui, éteint ce premier feu de polémiques, retourna à ses études et ne réalisa plus rien avant d'avoir abjuré l'esthétique du Pèlerin passionné, avant d'avoir enfin découvert Ronsard, Malherbe et Racine qu'il réconcilia dans les Stances et dans Iphigénie. S'il reste quelque chose de lui, et la supposition contraire semblerait bien injurieuse à ses admirateurs, c'est dans les Stances qu'il faut le chercher. Il y a là vraiment quelques morceaux qui, quoique un peu brefs, un peu trop serrés, donnent l'impression du définitif. C'est au déclin précoce de sa vie qu'il chanta de la voix la plus ferme, encore que la plus désabusée :

Quand reviendra l'automne avec les feuilles mortes

Qui couvriront l'étang du moulin ruiné ;

Quand le vent remplira le trou béant des portes

Et l'inutile espace où la meule a tourné ;

Je veux aller encor m'asseoir sur cette borne

Contre le mur tissé d'un vieux lierre vermeil,

Et regarder longtemps, dans l'eau glacée et morne,

S'éteindre mon image et le pâle soleil.

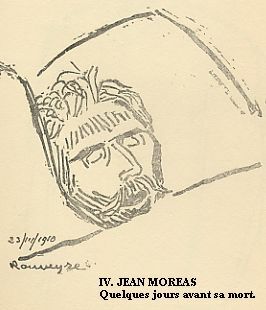

Après cela, il n'y a plus que la mort. Il l'attendait, elle l'atteignit, et plus d'une semaine ils se regardèrent face à face, sans que ses paupières eussent tremblé un instant. Irrité de la lenteur des jours et du délai, il s'entretenait avec ses amis, récitait des vers de Ronsard, regardait le ciel pâle et les arbres sans feuilles, sûr que sa mémoire surnagerait au fleuve d'oubli, n'ayant pas d'autre espérance et aucun regret de sa vie, dont les dernières années lui avaient été amères. C'est peut-être le plus beau spectacle qu'il ait donné, son plus beau poème, et le plus digne de sa race, dernier des Homérides. Comme il avait sauvé le symbolisme à sa naissance en lui trouvant un nom digne de lui, il en sauvait la mémoire, compromise dans les aventures de mysticisme, par l'exemple philosophique de sa mort.

C'est à ce moment-là que la position littéraire de Moréas fut le plus incontestée ; il y eut un concert d'exaltations dont la musique n'est pas encore retombée : des sons, comme des étincelles de feu d'artifice, flottent encore dans l'air et le moment n'est peut-être pas encore venu d'un jugement définitif. Cela importe peu d'ailleurs, le but de ces Souvenirs et la manière de leur auteur étant beaucoup plus de faire connaître les choses que de les apprécier, doctoralement. Tout jugement littéraire est révisable et d'abord celui des contemporains, suspect de préventions amicales ou d'inimitiés personnelles. Il est bon tout de même qu'à défaut de sentence ceux qui ont un peu vécu dans l'atmosphère d'un écrivain apportent sur l'œuvre et sur l'homme leur témoignage. Témoignages, c'est précisément le titre qu'a donné à ses études de littérature contemporaine un nouveau et ingénieux critique, M. Marcel Coulon. On y trouvera un chapitre fort documenté, un peu enthousiaste peut-être, mais qui représente bien l'opinion que l'on a pu se faire de Moréas quand on l'a beaucoup fréquenté et connu par ses conversations autant que par ses livres. Sous la confusion des résultats, il y eut en lui une remarquable unité d'efforts, un sens certain de la continuité. Très peu soumise à l'inspiration, beaucoup moins dominée qu'il n'est ordinaire, par l'idée de la femme et de l'amour, la poésie de Moréas rappelle plus qu'aucune autre celle des grands artistes volontaires et lettrés du XVIe siècle. Il n'était pas de ceux qui se fient à leurs dons naturels pour exprimer leurs sentiments selon l'esthétique à la mode et s'il trouva un jour l'instrument parfait qu'ils réclamaient ce fut après avoir essayé tous les autres et en avoir vérifié les sons et les cordes. Il y eut en lui du Du Bellay, son amour d'une langue pure aussi bien que renouvelée en fait foi, mais il ne sut pas toujours vaincre les incertitudes d'un verbe modelé sur trop de formes et tels de ses poèmes du Pèlerin passionné rappellent plutôt les pastiches de Clotilde de Surville que la langue de la Pléiade. Il y a un mauvais Moréas, qui semble un mosaïste empruntant ses petits cubes colorés à tous les siècles et à toutes les manières avec plus de souci de l'effet que du goût. Quand il se mit en tête d'être parfait, et il y réussit, il était arrivé à Malherbe et même à Racine et c'est là qu'il s'arrêta : les Stances sont la dernière étape d'un long voyage.

Pour tout cela, Moréas est un phénomène unique dans l'histoire de la poésie moderne spontanée et improvisée, et si les poètes sont toujours des phénomènes, les phénomènes uniques sont assez rares pour qu'on ne les oublie pas.

Remy de Gourmont vu par Jean Moréas (instantané)

|